Ausstellung

MARTIN LUTHER

UND

DIE FOLGEN IN DER MUSIK

Ausstellungssaal des Musikvereins

31. Oktober bis 23. Dezember 2017

|

Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr, Samstag 9 - 14 Uhr

(an Sonn- und Feiertagen geschlossen)

Eintritt: € 5,- (ermäßigt : € 3,-)

Führungen (€ 2.– pro Person):

Dienstag 16 Uhr

Samstag 11 Uhr

sowie für Gruppen nach Vereinbarung

Die Ausstellung ist auch bei Konzerten geöffnet, die von der

Gesellschaft der Musikfreunde in Wien veranstaltet werden, sowie bei

den Philharmonischen Abonnementkonzerten -

jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn und in den Konzertpausen.

Auskünfte und Informationen: office@a-wgm.com

TEL +43 1 505 86 81 44, FAX +43 1 505 86 81 66

Die Ausstellung, die ausschließlich aus den Beständen von Archiv, Bibliothek und Sammlungen der Gesellscahft der Msuikfreunde in Wien zusammgestellt wurde, will zeigen, was in der Musik infolge der Reformation – personalisiert in Martin Luther – anders wurde, welche neue Entwicklungen sich eröffneten und was es ohne Reformation nicht gäbe bzw. gegeben hätte. Es werden zum Teil überraschende Entwicklungslinien und Traditionen aufgezeigt, die vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. Das Thema wird nicht nur anhand der Kirchenmusik behandelt, sondern widmet sich allen musikalischen Gattungen, Praktiken und Phänomenen.

Cucina Opiniorum (Papst, Luther, Calvin), Flugblatt, |

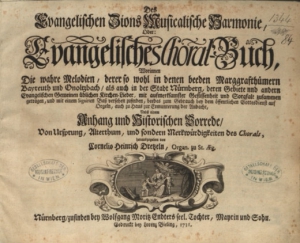

Cornelius Heinrich Dretzeln, Des Evangelischen Zions Musicalische Harmonie, Oder: Evangelisches Choral-Buch, […], Nürnberg 1731 |

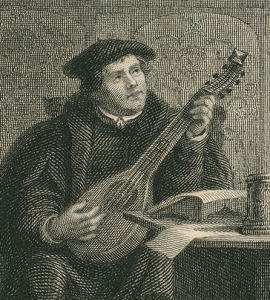

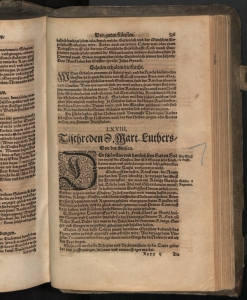

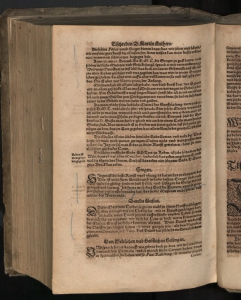

Behandelt man dieses weit reichende Thema muß man mit Luther beginnen, der musikalisch gebildet war, die Querflöte und die Laute spielte, von dem geistliche Lieder (Choräle) stammen, und der selbst einen Platz in der Musik gefunden hat, in Volksliedern wie in der so genannten Kunstmusik. Eine einzigartige Zimelie ist das aus dem Besitz von Johannes Brahms stammende Exemplar von Luthers Tischreden, wo Brahms von Luthers Bemerkungen über die Musik jene angestrichen hat, die ihm besonders wichtig erschienen.

|

|

|

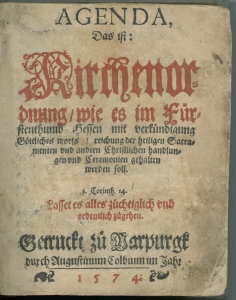

Agenda, Das ist: Kirchenordnung / wie es im |

Kantor vor dem Kantorenpult, Sepia und Feder, |

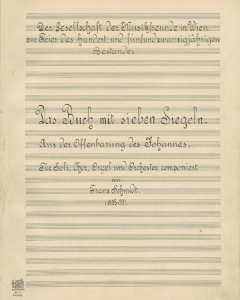

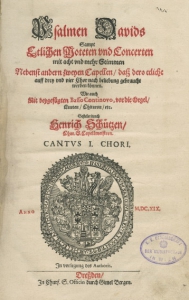

Luthers Bibelübersetzung machte deutschsprachige Bibeltexte für Komponisten zu einer hochinteressanten Alternative zu den bisher vertonten lateinischen Texten. Eine Folge der Reformation sind die vielen Psalmvertonungen, an deren Hauptwerke von Heinrich Schütz über Felix Mendelssohn Bartholdy bis zu Igor Strawinsky und Anton Heiller erinnert sei, alle sonstigen Bibel-Vertonungen und schließlich die Passionen und Oratorien. In dieser Traditionskette stehen auch das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms und „Das Buch mit sieben Siegeln“ von Franz Schmidt.

|

|

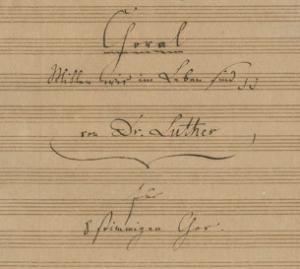

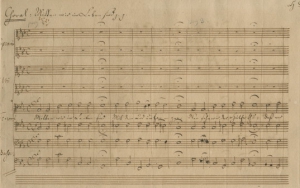

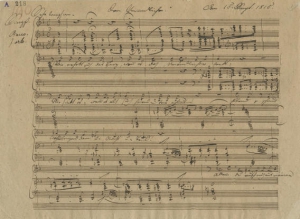

Felix Mendelssohn Bartholdy, Choral „Mitten wir im Leben sind etc. etc. von Dr. Luther für 8stimmigen Chor“, autographe Partitur, datiert „Rom d[en] 20. Nov[ember] 1830.“ |

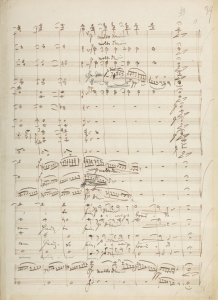

Johannes Brahms, Ein Deutsches Requiem, op.45, |

Franz Schmidt, Das Buch mit sieben Siegeln. |

Die geistlichen Hausandachten der evangelischen Christen haben die species der geistlichen Hausmusik entstehen lassen, die ursprünglich mit Choralgesängen gepflegt wurde, in deren Traditionskette aber auch – wohl unbewußt – alle geistlichen Klavierlieder stehen, bis hin zu Franz Schubert.

Dr. Martin Luthers Kantorei im Hause, Xylographie |

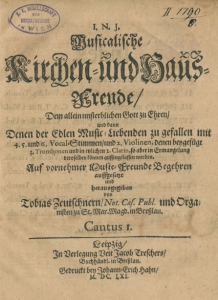

Tobias Zeutschner, Musicalische Kirchen- und Haus-Freude / Dem allein unsterblichen Gott zu Ehren / und dann Denen der Edlen Music-Liebenden zu gefallen […], Leipzig 1661 |

|

Kantaten waren eine ureigene Gattung der evangelischen Kirchenmusik. Sie entstanden aber erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts.

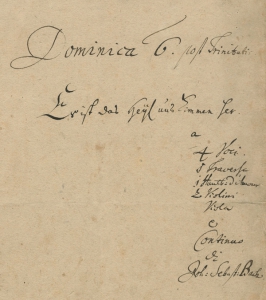

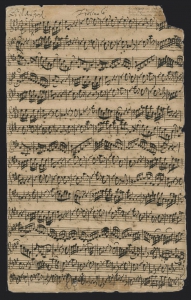

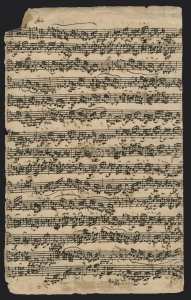

Johann Sebastian Bach, Kantate am sechsten Sonntag nach Trinitatis „Es ist das Heil uns kommen her“, Umschlag und Stimme Violino I, Autograph |

|

|

Luther hat der Orgel in der Kirche nichts abgewinnen können, während sie das Tridentinische Konzil erstmals als Kirchenmusik-Instrument kodifiziert hat. Später wurde sie auch zu einem Träger der evangelischen Kirchenmusik, für die eigene orgelmusikalische Gattungen (z.B. Choralvorspiele) entstanden sind.

|

|

|

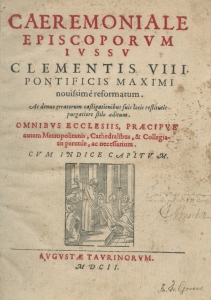

Das Tridentinische Konzil war die Antwort der alten Kirche auf die Reformation. Es hat zu einer Neuordnung der Kirchenmusik in der alten oder katholischen Kirche geführt und zu neuen kirchenmusikalischen Gattungen und Usancen.

Concilium Tridentinum, Radierung von J. Fayneau, |

Caeremoniale Episcoporum [...] novissime reformatum, |

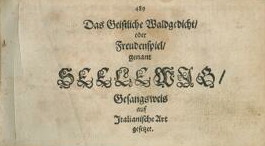

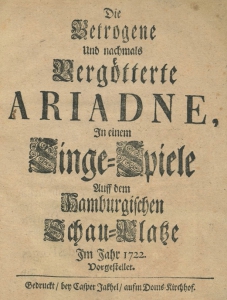

Auch die deutsche Oper ist eine Spätfolge der Reformation. Wo man mit der aus Italien, einem „papistischen“ Land, kommenden italienischen Oper nicht zu tun haben wollte, pflegte man die deutsche Oper. In Hamburg hat sich ein evangelischer Pastor um die Etablierung des ersten städtischen Opernhauses verdient gemacht.

Sigmund Theophil Staden, Das Geistliche Waldgedicht / oder Freudenspiel / genant Seelewig / Gesangsweis auf Italiänische Art gesetzet, Erstausgabe der Partitur, in: Georg Philipp Harsdörffer, Gesprächspiele […], Vierdter Theil […] Nürnberg 1644 |

|

Mit dem Toleranzedikt von Kaiser Joseph II. wurden die Evangelischen Kirchen anerkannt. Sie wurden auf ihre Art zu Zentren der Musikpflege, anfangs freilich oft im Zusammenwirken mit katholischen Musikern und Komponisten. Beispiele aus Wien belegen dies, wo z.B. der katholische Domkapellmeister für die evangelischen Gemeinden komponiert hat. Mit Mit Beispielen für solche künstlerische Ökumene schließt die Ausstellung.

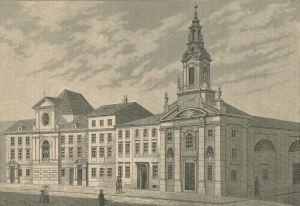

Die lutherische und die reformierte Kirche in Wien, |

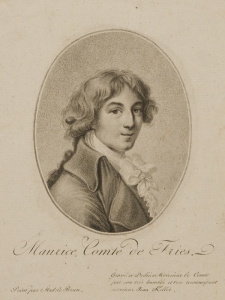

Moritz Reichsgraf von Fries, Punktierstich von Johann Keller nach Élisabeth Vigée Le-Brun |

Fanny Freyinn von Arnstein, geb. Itzig, kolorierte Lithographie von Joseph Kriehuber, 1830 |

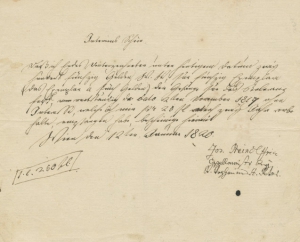

Zahlungsbestätigung mit der eigenhändigen Unterschrift von |

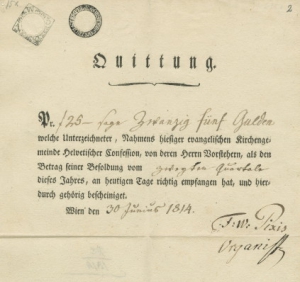

Quittung über die vierteljährliche Organistenbesoldung von 25 Gulden an der Evangelischen Kirche H.B. in Wien, unterzeichnet von Friedrich Wilhelm Pixis, dem ersten überregional namhaften Organisten, Wien 30. Juni 1814 |

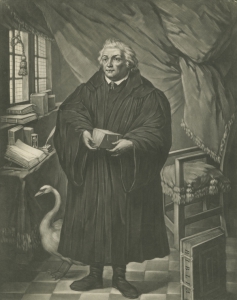

Martin Luther, Schabkunstblatt, unbezeichnet, |

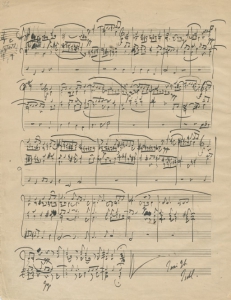

Franz Schubert, Dem Unendlichen, Lied für Singstimme und Klavier, Text: Friedrich Gottlieb Klopstock, D 291, Autograph,

Franz Schubert, Dem Unendlichen, Lied für Singstimme und Klavier, Text: Friedrich Gottlieb Klopstock, D 291, Autograph,