Ausstellung

MIT PAUKEN UND TROMPETEN

Repräsentation und Musik

Ausstellungssaal des Musikvereins

4. November bis 23. Dezember 2016

|

|

an Sonn- und Feiertagen geschlossen.

Eintritt: € 5,- (ermäßigt : € 3,-)

Führungen (€ 2.– pro Person):

Dienstag 16 Uhr

Samstag 11 Uhr

sowie für Gruppen nach Vereinbarung

Die Ausstellung ist auch bei Konzerten geöffnet, die von der

Gesellschaft der Musikfreunde in Wien veranstaltet werden, sowie bei

den Philharmonischen Abonnementkonzerten -

jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn und in den Konzertpausen.

Auskünfte und Informationen: office@a-wgm.com

TEL +43 1 505 86 81 44, FAX +43 1 505 86 81 66

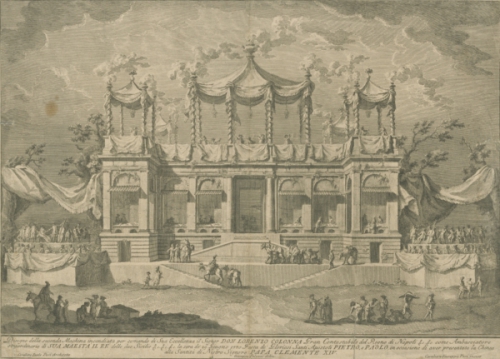

Ball im Teatro di San Carlo in Neapel, gegeben von dem spanischen |

Die Anforderung, Musik zur Repräsentation zu schreiben, hat viele Komponisten zu ihren besten Werken, ja, oft zu wahren Meisterwerken inspiriert. Das war eine der vielen Aufgaben der Musik und ist der schönste Beweis dafür, dass heute die Begriffe Gelegenheits- und Gebrauchsmusik zu Unrecht negativ besetzt sind. Für repräsentative Anlässe und damit für ein hochkarätiges und zahlreiches Publikum musikalische Kunstwerke zu schaffen, war eine unvergleichliche künstlerische Herausforderung.

Andreas Rauch |

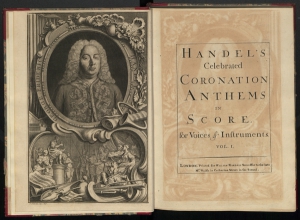

Georg Friedrich Händel |

|

In der Ausstellung zeigen wir Beispiele für Repräsentationsmusiken und ihre zweckdienliche Produktion aus dem 16. bis 20. Jahrhundert, aus verschiedensten europäischen Ländern, vom Königreich Neapel bis Norwegen, von Russland bis Großbritannien, und Beispiele für die unterschiedlichsten Anlässe zum Repräsentieren mit Musik. Dass damit auch eigene musikalische Gattungen und spezielle Formen der Musikproduktion entstanden sind, soll in dieser Ausstellung ebenfalls in Erinnerung gerufen werden.

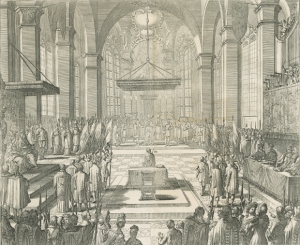

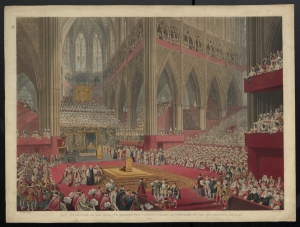

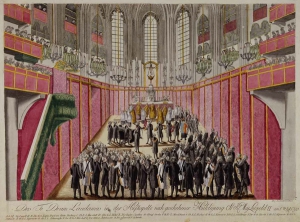

Kaiser- und Königskrönungen sowie Erbhuldigungen waren mit groß inszenierten Feierlichkeiten verbunden, bei denen die Musik in verschiedenen Funktionen eine wesentliche Rolle spielte.

|

|

Krönung König George IV. am 19. Juli 1821 in |

Georg Friedrich Händel, Coronation Anthems, London um 1770, |

Edward Elgar, Coronation Ode, op. 44, London 1902, |

Das Te Deum in der Hofburgkapelle nach vollzogener Erbhuldigung |

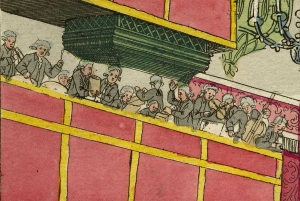

Ausschnitt: Die Mitglieder der Hofmusikkapelle |

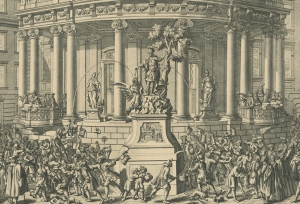

Bei Krönungen und Erbhuldigungen wurde auch für Volksbelustigungen gesorgt, die immer mit Musik verbunden waren.

Bei der Erbhuldigung für Erzherzogin Maria Theresia gab es einen Weinbrunnen, bei dem sich jeder bedienen konnte.

Festarchitektur, 1741 vom Wiener Stadtrat |

Weinbrunnen

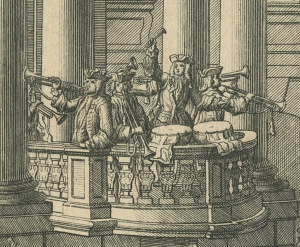

Pauken und Trompeten |

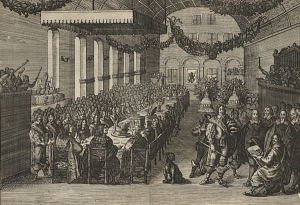

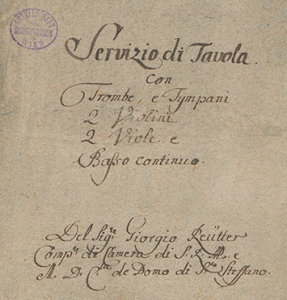

Tafelmusik war bei Staatsfesten und Empfängen für Staatsgäste nicht wegzudenken und erhöhte auf einzigartige Weise den repräsentativen Charakter des jeweiligen Anlasses. Von allen musikalischen Repräsentationsformen fand die Tafelmusik die weiteste Nachahmung und wurde auch in adeligen oder bürgerliche Feste übernommen.

|

|

Ausschnitt: |

Festtafel zum Jahrestag des Abschlusses des |

Johann Georg Reutter, |

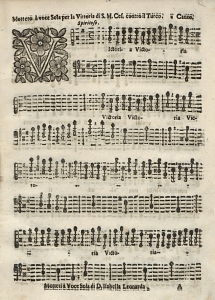

Friedensschlüsse und Siegesfestlichkeiten nach bestandenen Schlachten boten ebenfalls die Gelegenheit zur Komposition und Aufführung von repräsentativen Werken.

Isabella Leonarda, „Victoria“, |

Georg Friedrich Händel, A Grand Te Deum |

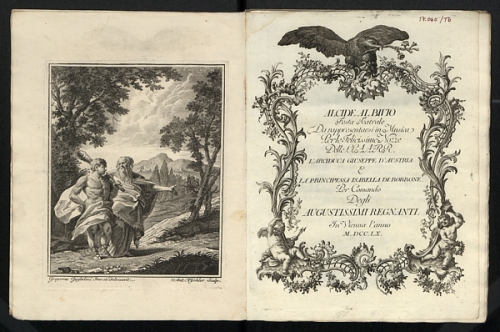

Hochzeiten hatten zumeist auch große politische Bedeutung und wurden aus diesem Grund besonders prunkvoll gestaltet, wobei neben den kirchlichen Zeremonien vor allem Bälle und Opernaufführungen zu Ehren des Brautpaares gegeben wurden, als repräsentativste Form galt aber das Rossballett.

Ball anlässlich der Vermählung des Dauphin Louis Ferdinand mit der Bourbonen-Prinzessin Maria Teresa, Infantin von Spanien, gegeben von Ludwig XV. |

|

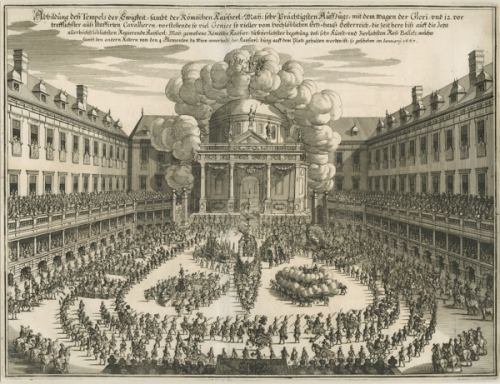

Das Rossballett im Inneren Burghof zu Wien anlässlich der Vermählung Kaiser Leopold I. |

Antonio Caldara, Fabriccio, Oper. |

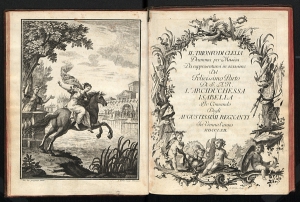

Johann Adolf Hasse, Il Trionfo di Clelia, Festoper zur Niederkunft von |

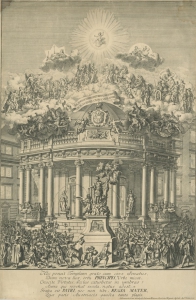

Um Repräsentationsmusik im wahrsten Sinn des Wortes handelte es sich bei dem jährlich stattfindenden, zweitägigen Fest anlässlich der sogenannten Chinea, der Tributzahlung, die die Könige von Neapel als Vasallen des Papstes diesem jedes Jahr zu leisten hatten. Die Übergabe dieses Tributs in Form eines Geldbetrages und eines Schimmels erfolgte jeweils am 29. Juni, dem Fest der Heiligen Petrus und Paulus, im Petersdom. Bei dem vom Königreich Neapel für die römische Bevölkerung ausgerichteten Fest wurde eine aufwendige Festarchitektur für ein grandioses Feuerwerk errichtet. Auf und aus dieser Festarchitektur wurde die unterschiedlichste Musik zur Unterhaltung des Volkes dargeboten.

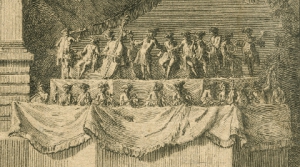

Chinea des Jahres 1770 mit zwei setlich poitionierten Orchestern |

Ausschnitt: |

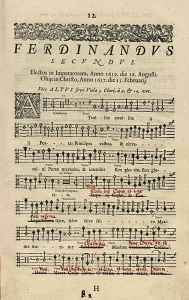

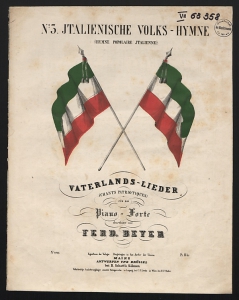

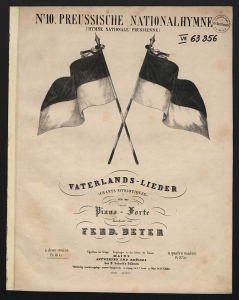

Eng verwandt mit dem Repräsentieren war das Identifizieren mit Musik, weshalb in der Ausstellung auch an das Entstehen der drei ältesten Staats-Hymnen erinnert wird. Mit der Einführung nationaler staatlicher Hymnen wurde Repräsentationsmusik zur Identifikationsmusik.

Der Verlag Gebrüder Schott in Mainz hat um die Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals eine Sammlung solcher National-Hymnen in einer Klavierfassung von Ferdinand Beyer publiziert:

|

|

|

|

|

In der Ausstellung bleibt der Missbrauch von Musik durch Ideologien ausgeklammert, weil dies ein eigener großer Themenbereich ist, soll aber nicht unangesprochen sein.

Nachdenken kann man darüber, warum die Zweckbestimmung der Musik zur Repräsentation heute im wesentlichen nicht mehr oder nur mehr ganz rudimentär aktuell ist: Der Marsch zum Abschreiten einer Ehrenkompanie oder die Intonation von Hymnen sind die letzten Reste von dieser einst so wichtigen und in dieser Ausstellung mit ausgewählten Beispielen in Erinnerung gerufenen Aufgabe der Musik.

|

Krönungszug von König James II. am 23. April 1685 in London |